🌌 自然语言语义与高维空间中的低维流形:为什么嵌入模型可行?

🌌 自然语言语义与高维空间中的低维流形:为什么嵌入模型可行?

在现代自然语言处理(NLP)中,几乎所有的语义计算都建立在「向量空间假设」之上:

我们把句子、段落或文档映射为高维向量(embedding),并通过计算这些向量之间的相似度来度量语义接近程度。

然而,一个问题常被忽略——

既然 embedding 通常是 768、1024 或 1536 维的,那么自然语言的语义真的需要这么高维的空间吗?

为什么短短二十个字的句子可以与上千字的文档 chunk 在同一个向量空间中计算相似度?

答案的关键在于:自然语言的语义实际上分布在高维空间中的一个低维流形(low-dimensional manifold)上。

🧠 一、什么是低维流形?

简单来说,**流形(manifold)**是一个局部上看像低维平面的弯曲空间。

想象一下:

- 一张纸是二维的;

- 把它卷起来放进三维空间,它依然是“二维流形”;

- 尽管嵌入在高维空间中,它本质上只有两个自由维度。

同样地,在 1536 维的 embedding 空间中,语言语义并没有自由地充满整个空间,而是集中在某个低维的、弯曲的区域上。

从数学上表达为:

这表示自然语言的语义流形 (

) 是嵌入在高维空间 (

) 中的一个低维结构。

🌍 二、语言语义的结构性:流形假设的直觉来源

自然语言不是任意组合的符号系统,而是充满规律和约束的:

- 「苹果」「水果」「食物」这类概念总是聚在一起;

- 「量子」「粒子」「能级」又形成另一个语义区域;

- 很多 embedding 维度是冗余的,只有部分维度真正承载语义变化。

因此,虽然 embedding 模型生成的是高维向量,但语义信息实际上沿着某些特定“方向”变化。

这就像一个高维空间中的弯曲语义曲面。

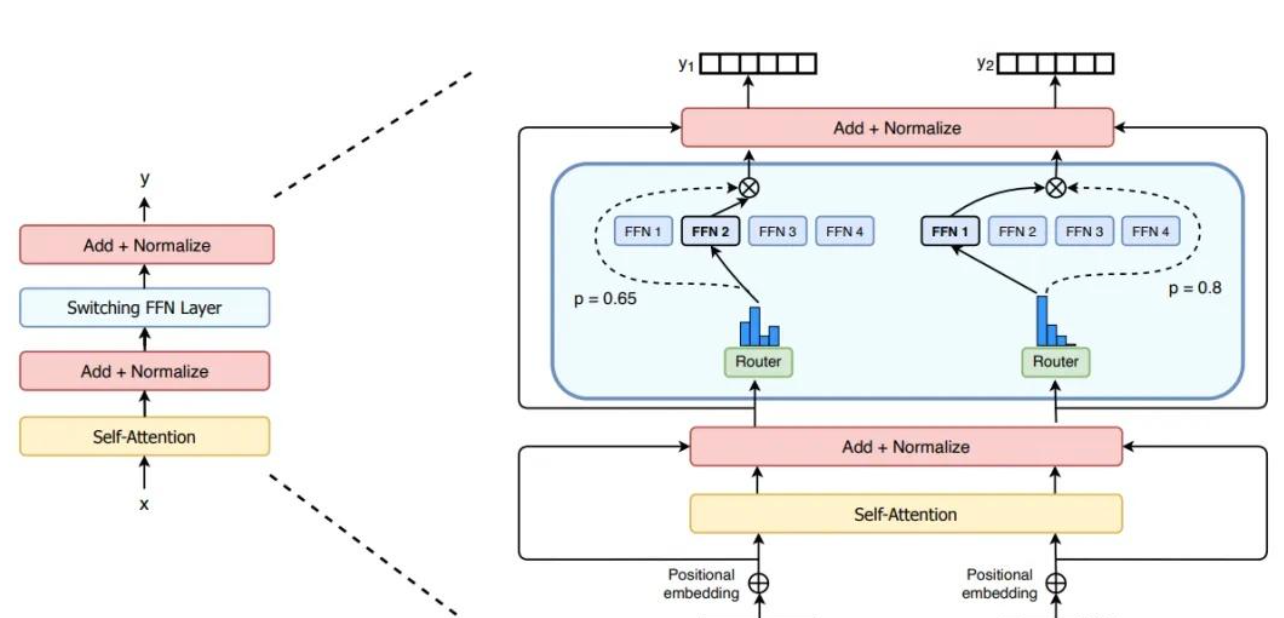

🔍 三、为什么这让 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 可行?

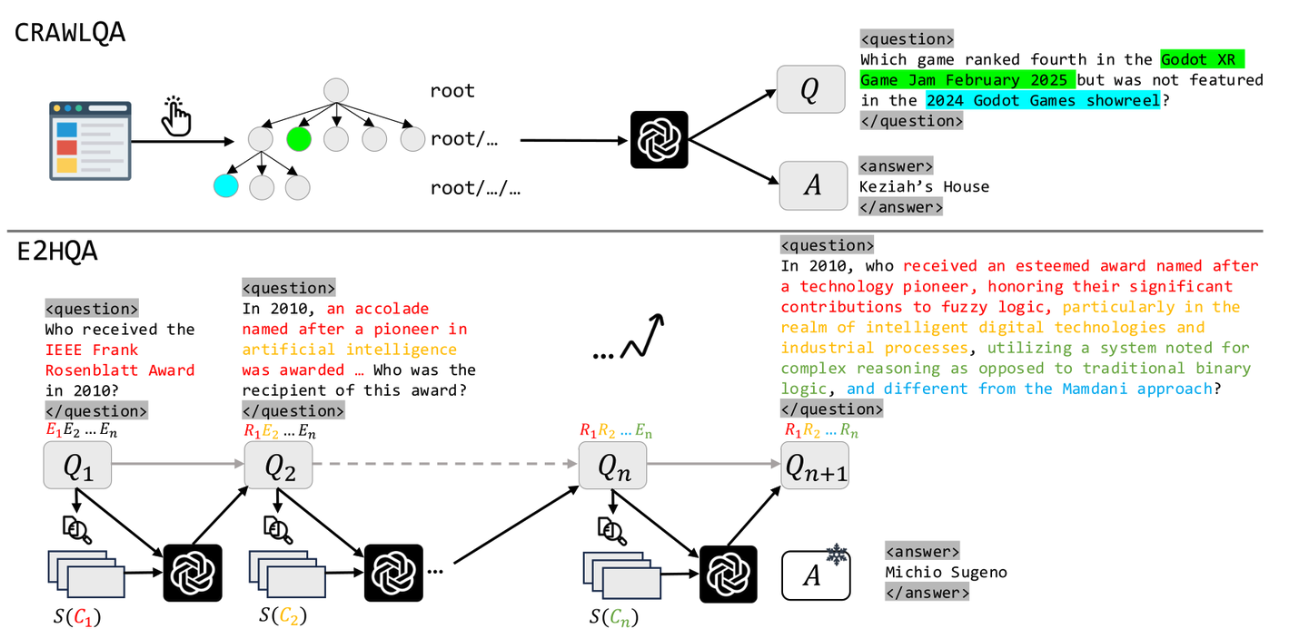

RAG 的核心流程是:

-

将输入问题(query)编码成 embedding 向量 (E_q);

-

将文档分块(chunk)后编码成 embedding 向量 (E_{c_i});

-

通过相似度函数计算:

即使 query 很短、chunk 很长,这种相似度计算依然有效。

因为二者都被投射到同一个低维语义流形上,在这个流形上距离的接近就意味着语义的相近。

也就是说,虽然原文本长度不同,但经过 embedding 后,它们都在“同一个语义曲面”上找到了对应的点。

⚙️ 四、这带来的启示

-

语义相似度的有效性

向量之间的余弦相似度能很好地近似语义相似性,因为语义分布在一个连续的低维流形上。 -

降维仍然保语义

即使从 1536 维降到 50 维,语义结构依然大体保持,因为真正有效的维度远低于 embedding 的维度。 -

RAG 检索的几何意义

RAG 实际上是在语义流形上“寻找最近邻”。

也就是:

把问题的 embedding 投射到语义曲面上,找到最靠近它的文档块。

🧩 五、直观比喻

想象所有语义点构成了一张“皱起的薄膜”,漂浮在 1536 维空间中。

RAG 检索做的事情就是:

- 把你的问题(query)投射到这张薄膜上;

- 找到离它最近的那些点(chunks);

- 把这些点上的信息交给生成模型去整合、回答。

🪞结语

当我们说「自然语言语义分布在高维空间的低维流形上」,其实是在揭示:

人类语言虽然复杂,但其语义结构高度约束,嵌入模型正是利用了这种约束,把语言映射到一个可计算的几何空间中。

这就是为什么 RAG 能够在“不同长度、不同结构”的文本之间,通过简单的相似度计算捕捉到真正的语义关联。