为什么 RAG 的语义检索在信息压缩下仍然可行?

为什么 RAG 的语义检索在信息压缩下仍然可行?

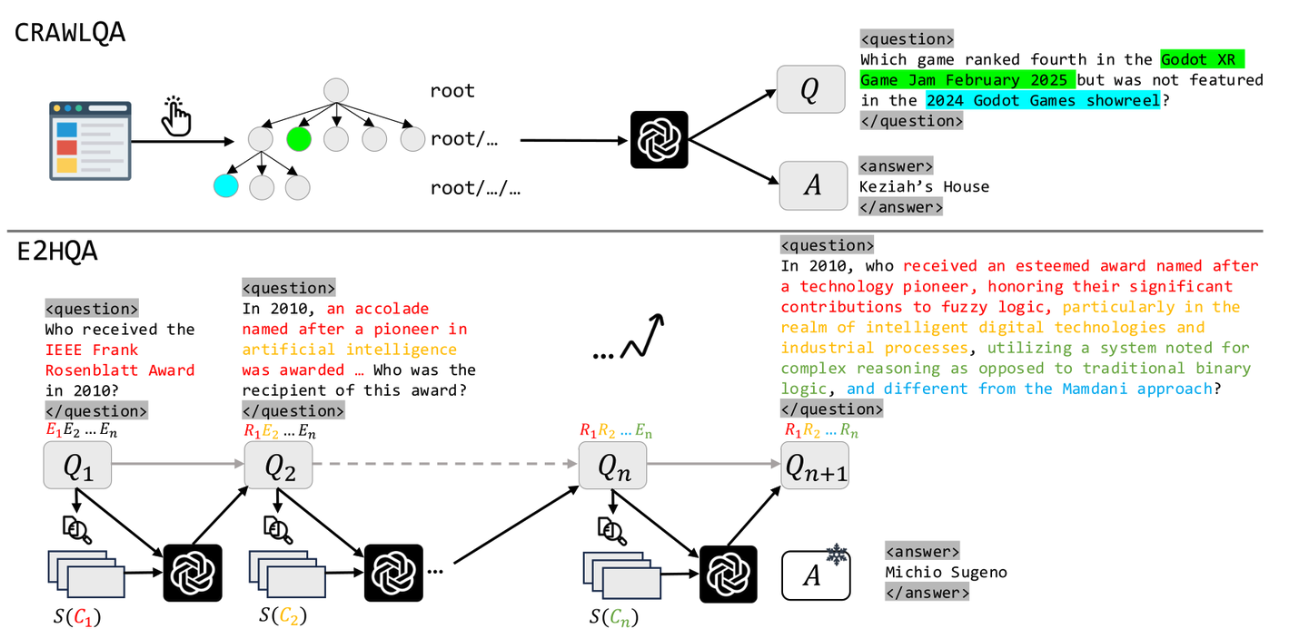

在 RAG(Retrieval-Augmented Generation)系统中,检索阶段的核心逻辑是这样的:

把用户输入(query)和知识库中的文本块(chunk)都转化为固定维度的 embedding 向量,然后通过相似度计算来找到最相关的文档片段。

然而,这里会出现一个令人疑惑的现象——

为什么短短几十个字的 query 向量,可以与上千字的文档片段向量放在同一个空间中比较?

毕竟,它们的原始信息量差距巨大,却被压缩到同样维度的 embedding 向量里。

本文将深入分析这个“语义压缩悖论”,解释为什么 RAG 的 embedding 检索机制依然是可行的。

一、RAG 检索的核心机制

RAG 的检索阶段要解决的问题是:

“给定一个问题,找到语义上最相关的文本片段。”

实现方式通常如下:

- 对文档进行切块(chunking)

每个文档被分成 200~1000 字左右的小段。 - 对文本进行向量化(embedding)

使用预训练模型(如text-embedding-3-large)将文本转化为 d 维向量。 - 存入向量数据库

所有 chunk 向量构成一个高维语义空间。 - 用户查询

Query 同样通过 embedding 模型转为一个 d 维向量。 - 相似度计算

计算 query embedding 与所有 chunk embedding 的余弦相似度或点积。 - 返回 Top-k 结果

取最接近的向量对应的文档内容,交给大模型生成答案。

二、核心疑问:信息量差距为什么不影响匹配?

理论上,一个 1536 维的 embedding 向量最多只能承载有限信息。

如果 query 只有 20 个字,而 chunk 有 1000 字,后者显然包含更多的信息。

那么,二者如何还能在同一空间内匹配?

三、关键认识:Embedding 是语义投影,而非文本压缩

Embedding 向量并不是原文的压缩表示。

它不是要“还原”文本,而是要在语义空间中定位文本的含义。

这意味着:

- 向量的维度不是文本信息量的上限;

- 而是语义空间的“坐标维度”——每个维度代表一个语义方向(主题、情感、实体类型、功能关系等)。

因此,embedding 的目标不是“记住文本”,而是“表示它在语义上的位置”。

四、为什么 Query 与 Chunk 可以对齐?

1. 统一语义映射

Query 和 Chunk 都通过同一个 embedding 模型映射到语义空间。

无论输入多长,模型都会通过 attention 或 pooling 等机制提取核心语义特征。

Chunk embedding 表示的是“文本在说什么”,

Query embedding 表示的是“用户想找什么”。

只要二者在语义空间的方向一致(余弦相似度高),就能成功匹配。

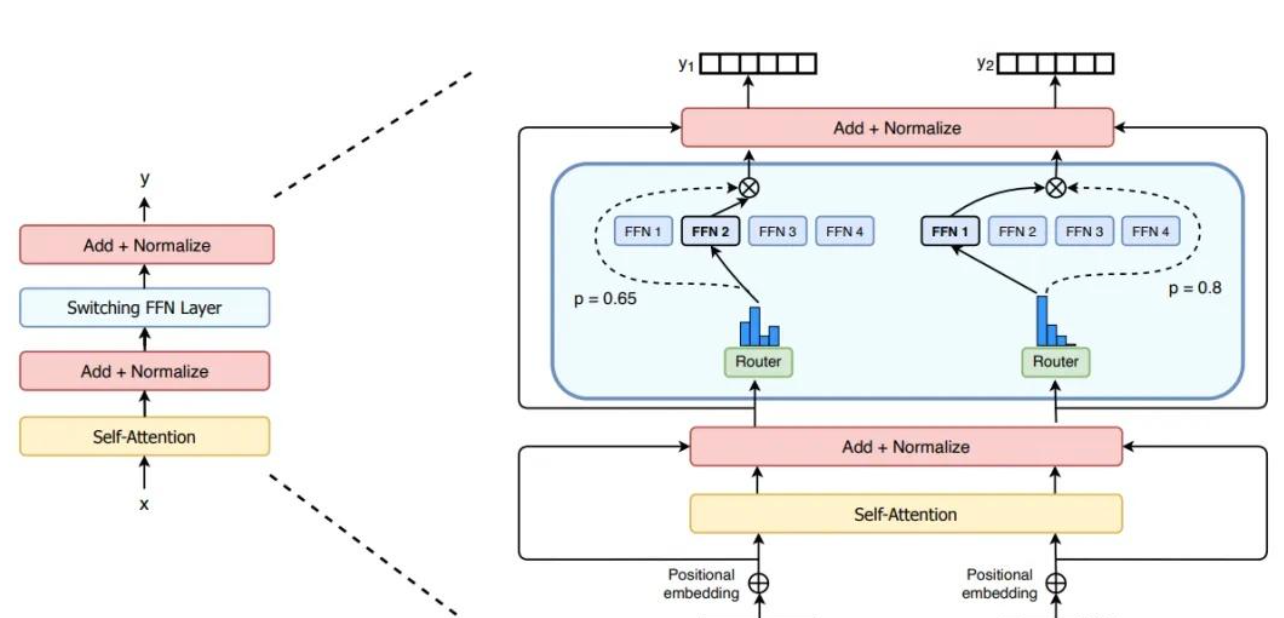

2. 对比学习驱动的空间结构

现代 embedding 模型(如 OpenAI Embedding、E5、bge-large)基于 对比学习(contrastive learning) 训练。

它们优化的目标是:

因此,模型会主动学习“语义相关”的 query 和 chunk 方向靠近,

而“语义无关”的样本方向远离。

3. Chunk 向量是语义中心(Semantic Centroid)

当一个长文档被转换为 embedding 向量时,模型会自动聚合语义重心。

最终得到的向量不再包含细节信息,而是代表整段文本的主题中心。

Query 则是一个语义探针(probe)。

只要它的语义方向接近 chunk 的语义中心,检索就能奏效。

4. 检索的目标是“语义排序”,不是“信息重建”

RAG 检索的目标从来不是还原原文,而是排序:

哪些 chunk 的语义最接近这个 query?

因此,即便 embedding 丢失了句法、修辞等细节,只要能区分语义邻近关系,系统就能工作良好。

五、信息论视角:为什么压缩仍可行

-

自然语言语义具有高度冗余性

一句话往往能被总结为少量关键主题,这些主题信息可以低维表达。 -

语义流形假设(Manifold Hypothesis)

自然语言语义分布在高维空间的低维流形上,因此可以用有限维 embedding 捕捉主要变化方向。 -

任务相关信息保留

Embedding 仅保留与“语义相关性判断”有关的信号,而非所有文本细节。

六、形式化总结

设 embedding 函数 ( f: T \to \mathbb{R}^d )

其目标是满足:

而非:

换句话说:

Embedding 追求语义保真度(semantic fidelity),

而非信息保真度(information fidelity)。

七、结论:RAG 之所以可行的根本原因

| 原因类别 | 解释 |

|---|---|

| 语义空间对齐 | Query 与 Chunk 由同一模型映射到统一语义空间 |

| 语义压缩而非信息压缩 | 只保留有助于检索的语义核心 |

| 对比学习结构化空间 | 相似语义自然聚类靠近 |

| 检索目标是排序非还原 | 只需判断哪个 chunk 更相关 |

| Chunk 表示语义中心 | 长文本被映射为主题重心 |

八、结语

Embedding 看似在“压缩信息”,

但实际上是在重构语义空间的几何结构。

RAG 之所以可行,是因为:

自然语言的语义分布具有强烈的结构性,

而 embedding 模型学会了用有限维度的向量去捕捉这种结构。

这使得即便输入长度差异巨大,

RAG 依然能在语义层面找到最合适的匹配,从而支撑起现代检索增强生成的整个体系。