Qwen2.5大模型微调入门实战

Qwen2.5大模型微调入门实战

知识点:什么是全参数微调?

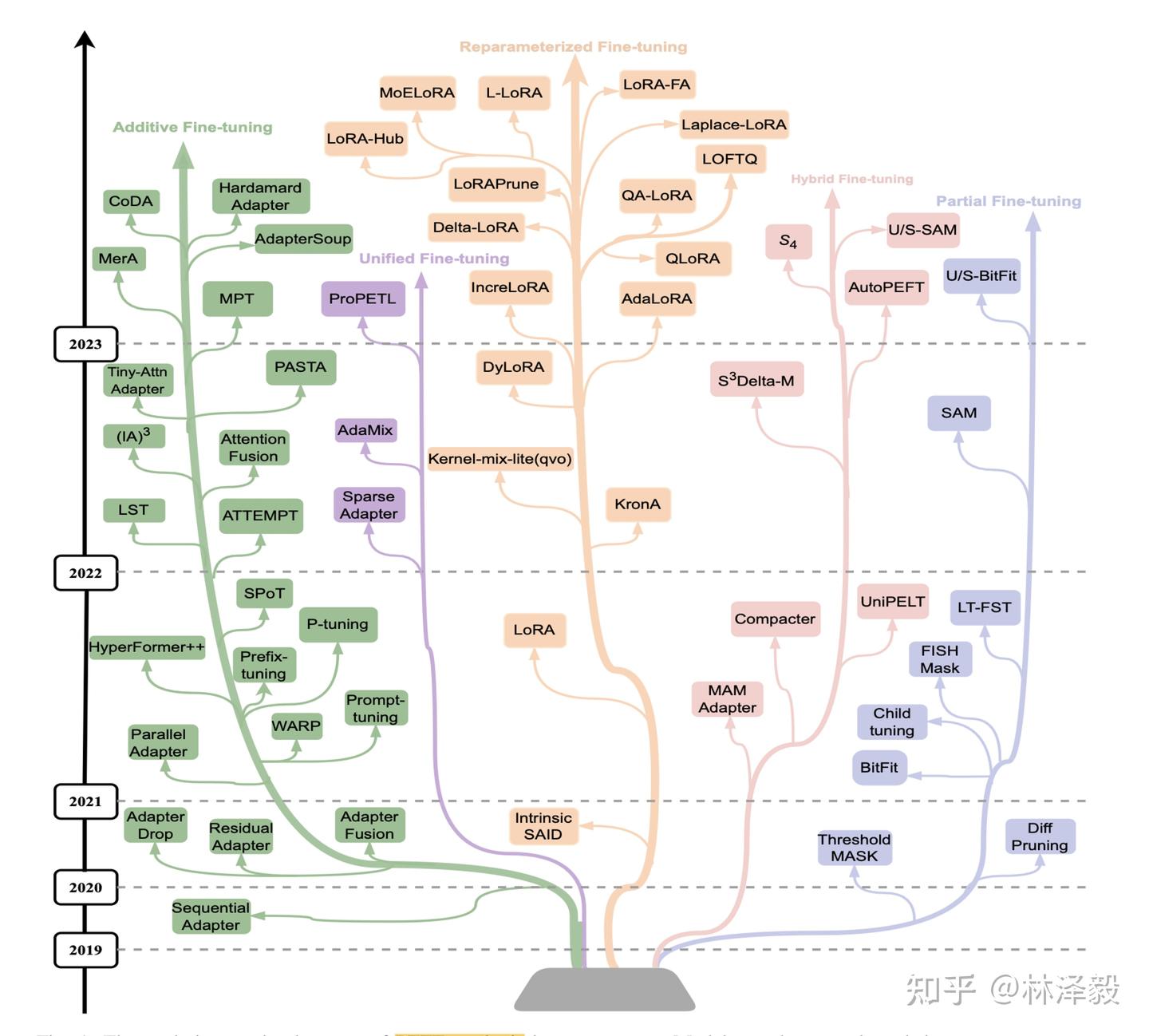

大模型全参数微调是指对预训练大模型的所有参数进行更新和优化,区别于部分参数微调和LoRA微调。

这种方法通过将整个模型权重(包括底层词嵌入、中间特征提取层和顶层任务适配层)在下游任务数据上进行梯度反向传播,使模型整体适应新任务的需求。相比仅微调部分参数,全参数微调能更充分地利用预训练模型的泛化能力,并针对特定任务进行深度适配,通常在数据差异较大或任务复杂度较高的场景下表现更优。

不过,全参数微调往往需要更高的计算资源和存储开销,且存在**过拟合风险**(尤其在小数据集上)。实际应用中常结合学习率调整、参数分组优化或正则化技术来缓解这些问题。

全参数微调多用于对模型表现性能要求较高的场景,例如专业领域知识问答或高精度文本生成。

1. 环境安装

本案例基于Python>=3.8,请在您的计算机上安装好Python;

另外,您的计算机上至少要有一张英伟达/昇腾显卡(显存要求大概32GB左右可以跑)。

我们需要安装以下这几个Python库,在这之前,请确保你的环境内已安装了pytorch以及CUDA:

1 | swanlab |

2. 准备数据集 dataset.py

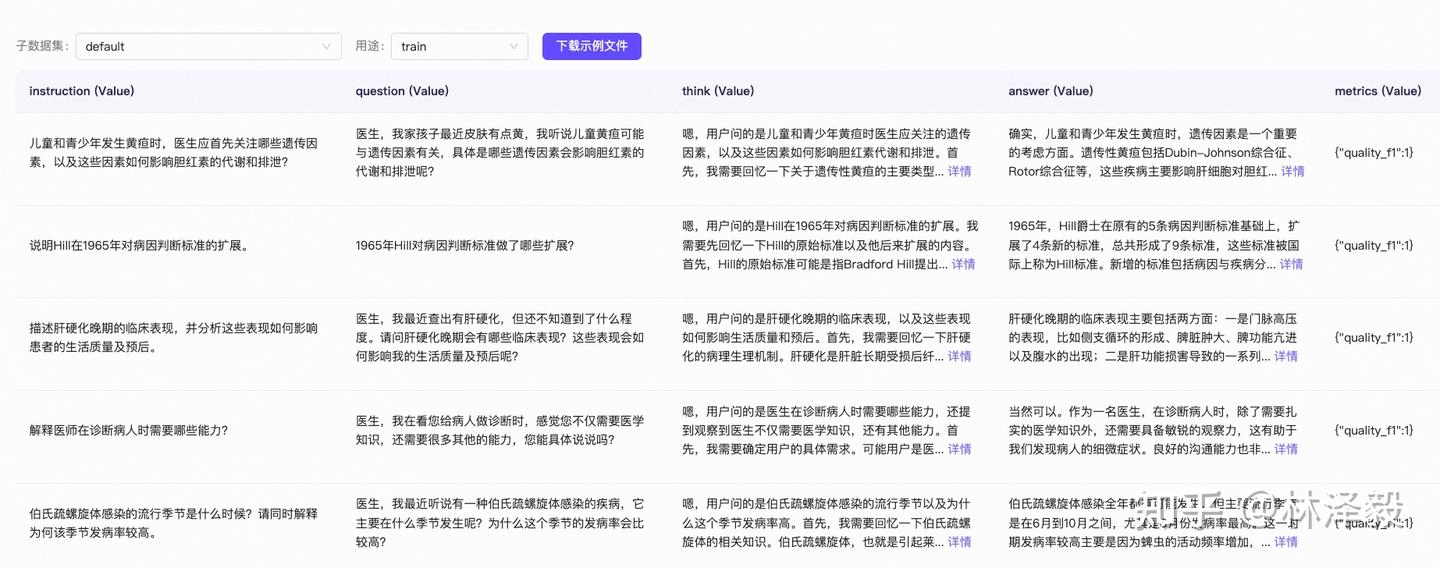

本案例使用的是 delicate_medical_r1_data 数据集,该数据集主要被用于医学对话模型。

该数据集由2000多条数据组成,每条数据包含Instruction、question、think、answer、metrics五列:

这里我们只取question、think、answer这三列:

question:用户提出的问题,即模型的输入think:模型的思考过程。大家如果用过DeepSeek R1的话,回复中最开始的思考过程就是这个。answer:模型思考完成后,回复的内容。

我们的训练任务,便是希望微调后的大模型,能够根据question,给用户一个think+answer的组合回复,并且think和answer在网页上的展示有区分。

理清需求后,我们设计这样一个数据集样例:

1 | { |

在训练代码执行时,会将think和answer按下面这样的格式组合成一条完整回复:

1 | <think> |

接下来我们来下载数据集,并进行必要的格式转换。

这个流程非常简单,执行下面的代码即可:

1 | from modelscope.msdatasets import MsDataset |

3. 模型下载 model.py

代码如下:

1 | from modelscope import snapshot_download |

4. 全量微调 train.py

1 | import json |

注意这里的:

1 | def process_func(example): |

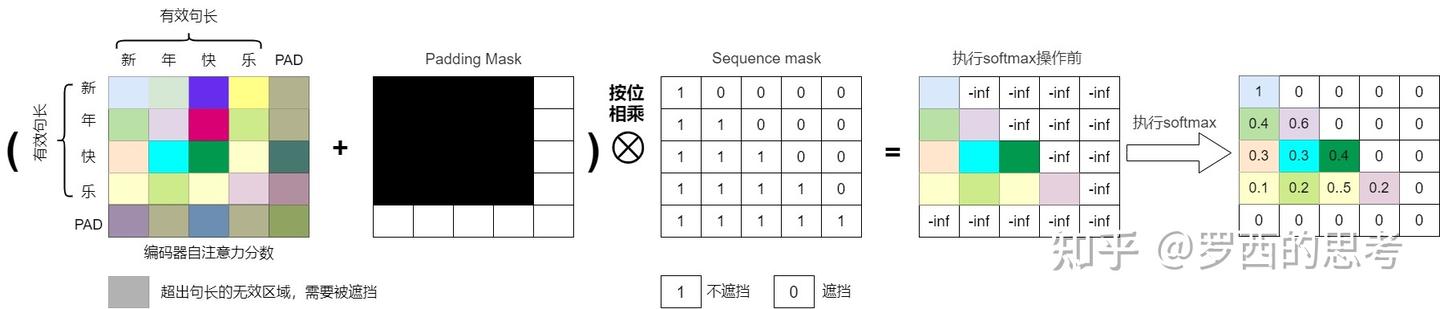

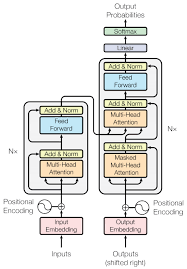

机器学习领域中,掩码(Mask)本质是一个跟需要掩盖的目标张量大小一致的(大多数是0-1二值)张量,其思想最早起源于 word2vec 的CBOW的训练机制:通过上下文来预测中心词。掩码就相当于把中心词给遮掩住。不同的任务和应用场景可能需要不同类型的mask操作。在自注意力模型中,常见的mask操作有两种:Padding mask和Sequence mask。

- Padding mask(填充掩码):在处理变长序列时,为了保持序列的长度一致,通常会在序列的末尾添加一些特殊的填充符号(如)。Padding mask的作用是将这些填充符号对应位置的注意力分数设为一个很小的值(如负无穷),从而使模型在计算注意力分数时忽略这些填充符号,避免填充符号对计算产生干扰。

- Sequence mask(序列掩码):在某些任务中,为了避免模型在生成序列时看到未来的信息,需要对注意力分数进行掩码操作。Sequence mask的作用是通过构建下三角(或者上三角)的注意力分数矩阵,将当前位置之后位置的注意力分数设为一个很小的值,从而使模型只关注当前 token 与之前 token 的注意力关系,不理会它与后续 token 的关系。这样可以保证模型在生成序列时只依赖于已经生成的部分,不会受到未来信息的影响,即只”看”当前及前面的 tokens。也有把Sequence mask叫做Casual Mask的。

使用掩码的自注意力机制就叫做掩码自注意力机制,也被称为因果自注意力(Causal Self-Attention)。

掩码:https://zhuanlan.zhihu.com/p/28786272137

我们在训练的时候,解码器不应该提前知道下文的信息,不能计算当前词和后面的词的注意力,而只能计算当前词和前面所有词的注意力。

所以针对上面的代码:

根据您提供的代码和之前的技术报告内容,我们可以分析这段数据预处理代码的原理和潜在改进点:

代码原理分析

这段代码 process_func 的主要目的是将原始的问答对(example['input'] 和 example['output'])转换成适合语言模型进行指令微调(Supervised Fine-tuning, SFT)的格式。其工作原理如下:

-

构建指令部分 (Instruction):

- 它使用一个预定义的

PROMPT(通常是一个系统角色设定,如 “You are a helpful assistant.”)和用户的实际输入 (example['input'])。 - 按照 Qwen 模型期望的聊天模板格式进行拼接:

<|im_start|>system\n{PROMPT}<|im_end|>\n<|im_start|>user\n{用户输入}<|im_end|>\n<|im_start|>assistant\n。 - 使用

tokenizer对这个完整的指令字符串进行编码,得到instruction["input_ids"]和instruction["attention_mask"]。add_special_tokens=False是为了精确控制特殊标记的添加。

- 它使用一个预定义的

-

构建响应部分 (Response):

- 使用

tokenizer对模型期望的输出 (example['output']) 进行编码,得到response["input_ids"]和response["attention_mask"]]。

- 使用

-

拼接完整序列:

- 将指令的

input_ids、响应的input_ids以及一个pad_token_id(用于标记序列结束或填充)连接起来,形成最终的input_ids。 - 同样地,将指令和响应的

attention_mask连接,并在末尾添加1(表示pad_token也是实际内容的一部分,应被注意)。

- 将指令的

-

构建标签 (Labels):

- 这是关键部分,用于训练时计算损失。

- 对于指令部分 (

len(instruction["input_ids"])个标记),标签设置为-100。这是 PyTorch 中交叉熵损失函数的一个特殊值,表示在计算损失时忽略这些位置。这样模型就不会因为预测用户输入或系统提示的内容而受到惩罚,只关注学习如何生成正确的响应。 - 对于响应部分,标签设置为对应的

response["input_ids"],即模型应该预测出的内容。 - 最后一个

pad_token_id的标签也被设置为pad_token_id(虽然有时也可能设为-100,取决于具体实现,但这里代码是这样写的)。

-

截断 (Truncation):

- 如果拼接后的总长度超过了预设的最大长度

MAX_LENGTH,则对input_ids、attention_mask和labels进行截断,只保留前MAX_LENGTH个元素。

- 如果拼接后的总长度超过了预设的最大长度

潜在改进点

虽然这段代码基本实现了所需功能,但结合 Qwen3 技术报告中的信息和常见的实践,可以考虑以下改进:

-

结束标记的处理:

- 问题: 当前代码在响应末尾添加了

pad_token_id。然而,对于生成任务,通常使用特定的结束标记(如<|im_end|>或eos_token)来表示生成的结束。如果模型训练时没有明确学习到这个结束标记,可能会影响生成时的停止行为。 - 改进: 考虑在响应末尾添加模型的

eos_token_id,并在标签中也相应包含它(如果希望模型学习预测它),或者明确地将其标签设为-100(如果只用它做信号,不计算损失)。 - 示例修改 (假设使用

eos_token):1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12# response = tokenizer(f"{example['output']}", add_special_tokens=False) # 原始

response = tokenizer(f"{example['output']}{tokenizer.eos_token}", add_special_tokens=False) # 改进:在输出后添加 eos_token

# input_ids = instruction["input_ids"] + response["input_ids"] + [tokenizer.pad_token_id] # 原始

input_ids = instruction["input_ids"] + response["input_ids"] # 改进:input_ids 包含 eos_token

# attention_mask = instruction["attention_mask"] + response["attention_mask"] + [1] # 原始

attention_mask = instruction["attention_mask"] + response["attention_mask"] # 改进:attention_mask 包含 eos_token 位置

# labels = [-100] * len(instruction["input_ids"]) + response["input_ids"] + [tokenizer.pad_token_id] # 原始

labels = [-100] * len(instruction["input_ids"]) + response["input_ids"] # 改进:标签包含 eos_token_id,让模型学习预测结束

# 或者 labels = [-100] * len(instruction["input_ids"]) + response["input_ids"][:-1] + [-100] # 如果不想计算 eos_token 的损失

- 问题: 当前代码在响应末尾添加了

-

填充 (Padding) 的处理:

- 问题: 这段代码似乎没有显式地进行填充(Padding)。如果批次中的样本长度不同,后续的批处理(batching)步骤需要进行填充。如果不在这里处理,需要确保数据加载器(DataLoader)的

collate_fn能正确处理长度不一的序列。 - 改进: 可以选择在这里进行填充到

MAX_LENGTH,或者保持现状,依赖DataLoader处理(这里使用了DataCollatorForSeq2Seq来填充,会在每个 batch 内将所有样本 动态填充到该 batch 中最长样本的长度。所以在训练过程中,每个 batch 的输入都会被 pad 成一样长(仅在该 batch 内),而不是整个数据集都 pad 到MAX_LENGTH。)。

- 问题: 这段代码似乎没有显式地进行填充(Padding)。如果批次中的样本长度不同,后续的批处理(batching)步骤需要进行填充。如果不在这里处理,需要确保数据加载器(DataLoader)的

-

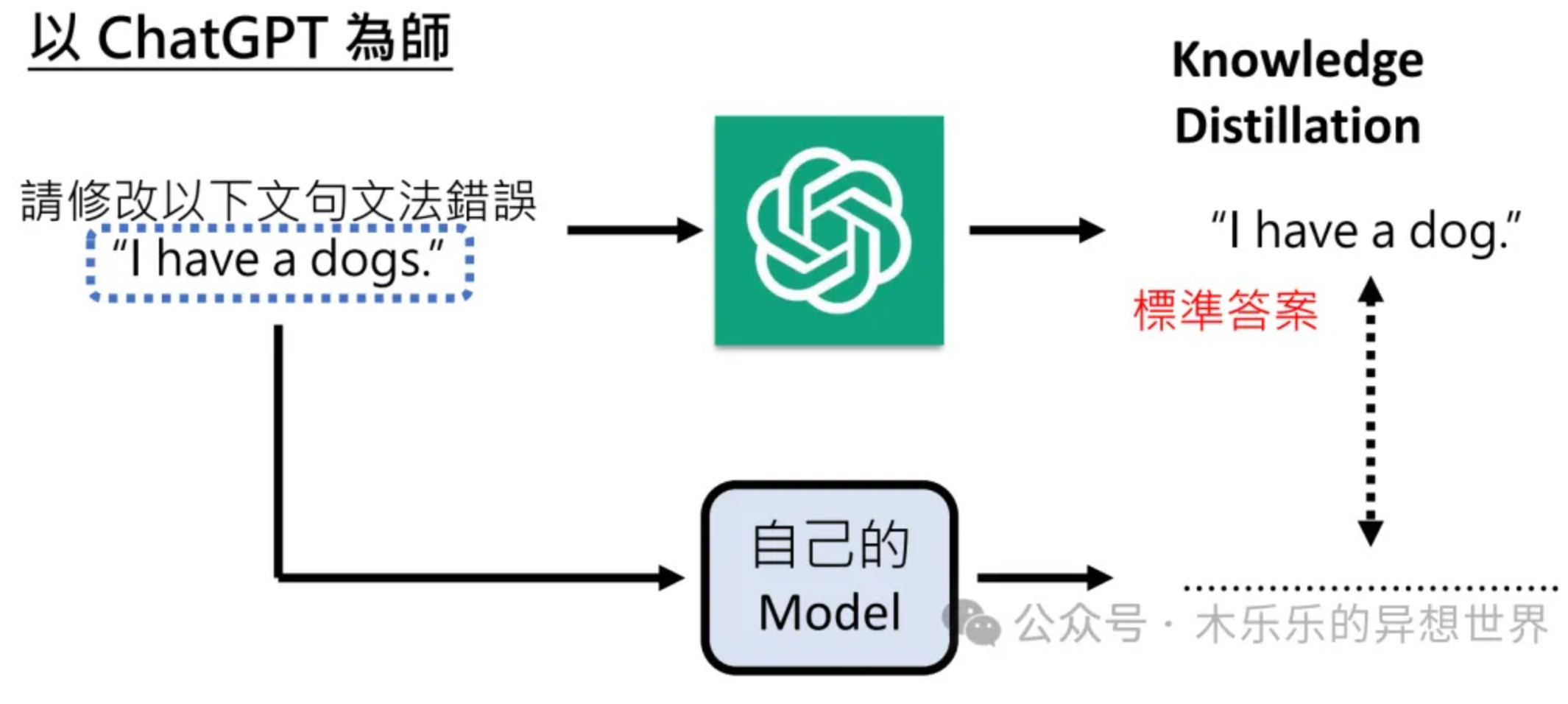

思考模式 (Thinking Mode) 的潜在支持:

- 问题: Qwen3 技术报告提到了思考模式 (

<think>...</think>) 和非思考模式,并且模型能够在这两种模式间切换。当前的代码只处理了标准的对话格式。 - 改进: 如果需要训练模型在特定情况下进入思考模式,可能需要根据

example中的额外信息(例如,是否需要深度推理)来决定是否在提示中加入/think标记,或者在响应中包含<think>...</think>结构。这会使数据预处理更复杂,但能更好地利用 Qwen3 的特性。 - 示例思路 (假设

example有requires_thinking字段):1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12# ... inside process_func ...

if example.get('requires_thinking', False):

# 构造包含 /think 的提示

instruction_text = f"<|im_start|>system\n{PROMPT}<|im_end|>\n<|im_start|>user\n{example['input']}/think<|im_end|>\n<|im_start|>assistant\n<think>"

# 响应格式可能也需要调整,包含 <think>content</think> 结构

# ...

else:

# 标准提示格式

instruction_text = f"<|im_start|>system\n{PROMPT}<|im_end|>\n<|im_start|>user\n{example['input']}<|im_end|>\n<|im_start|>assistant\n"

# ...

instruction = tokenizer(instruction_text, add_special_tokens=False)

# ... rest of processing ...

- 问题: Qwen3 技术报告提到了思考模式 (

-

效率和健壮性:

- 问题:

tokenizer调用两次。对于非常大的数据集,这可能不是最高效的。另外,没有对example的键(‘input’, ‘output’)是否存在进行检查。 - 改进: 可以考虑使用

tokenizer.apply_chat_template(如果 tokenizer 支持且配置了合适的模板)来一次性处理整个对话历史,这可能更高效且不易出错。增加对example数据完整性的检查。

- 问题:

总结:

这段代码是 SFT 数据预处理的标准做法,核心是构建输入序列和对应的标签。主要的改进点在于更精确地处理序列结束标记(eos_token)以及根据模型(如 Qwen3)的特殊功能(思考模式)调整输入格式。

5. 推理 infer.py

1 | import torch |